AI-gestützte Koronar-CT-Bildgebung zeigt geschlechtsspezifische Unterschiede bei Plaqueprofil und kardiovaskulärem Risiko

Die Anwendung von KI-gestützter Software in der Quantifizierung und Charakterisierung von koronaren Plaques aus der CT-Bildgebung macht deutlich, dass Frauen bei identem Plaquevolumen ein höheres Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse aufweisen als Männer. Das ist die zentrale Erkenntnis einer retrospektiven Untersuchung unter der Leitung der Innsbrucker Radiologin Gudrun Feuchtner im Rahmen der multizentrischen Registerstudie CONFIRM2.

Die koronare Herzkrankheit (KHK) stellt die Todesursache Nummer 1 in Europa und den USA dar, jedoch sind Mortalität und die Raten an zu späten Diagnosestellung bei Frauen höher als bei Männern. Ein Grund liegt in der unterschiedlichen klinischen Symptomatik. „Wir wissen zudem, dass traditionelle klinische Risikobewertungssysteme nur eine geringe Treffsicherheit zur Erkennung der KHK aufweisen (50 bis 60 Prozent). Im Gegensatz dazu ermöglicht die Bildgebung mittels Computertomografie (CT) eine präzisere Diagnose anhand direkter Visualisierung der Atherosklerose und Quantifizierung des Stenosegrades der Koronargefäße. Geschlechtsspezifische Unterschiede im atherosklerotischen Plaqueprofil sind aufgrund der hormonellen Unterschiede zwar bekannt, die Datenlage zu deren Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Risiko war bislang jedoch begrenzt“, berichtet Gudrun Feuchtner, die an der Innsbrucker Univ.-Klinik für Radiologie (Direktorin: Univ. Prof. Elke Gizewski) Expertin für kardiovaskuläre CT -Bildgebung ist.

Die globale, von Alexander van Rosendael (Leiden Medical University) und Ibrahim Danad (Radboud University Medical Center, Njimengen) geleitete, mehr als 18 Zentren – darunter die renommierte Harvard Boston University – umfassende multizentrische Registerstudie CONFIRM2 untersucht gegenwärtig, welche atherosklerotischen Plaquemerkmale mittels Artificial Intelligence gestützer quantiativer Bildanalyse von CT Datensätzen (AI-QCT) mit schweren kardiovaskulären Ereignissen (MACE, major adverse cardiac event) assoziiert sind und welche Erkenntnisse sich daraus für Prävention und Therapie der KHK ergeben. Im Rahmen dieses Studienregisters leitete Gudrun Feuchtner eine der ersten Subanalysen, welche die Frage beantworten sollte, ob geschlechtsspezifische Unterschiede in AI-QCT Merkmalen bestehen und welche Effekte sich auf kardiovaskuläre Endpunkte hinsichtlich Risikostratifizierung ergeben. In diesem Zuge wurde erstmalig eine kommerziell in den USA bereits verfügbare KI-unterstützte Bildanalyse eingesetzt.

Insgesamt wurden die Daten von 3.551 symptomatischen PatientInnen mit einem durchschnittlichen Alter von 59 ± 12 Jahren analysiert, darunter 49,5 Prozent Frauen. Während einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 4,8 ± 2,2 Jahren traten bei 3,2 Prozent der Frauen und 6,1 Prozent der Männer schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse auf.

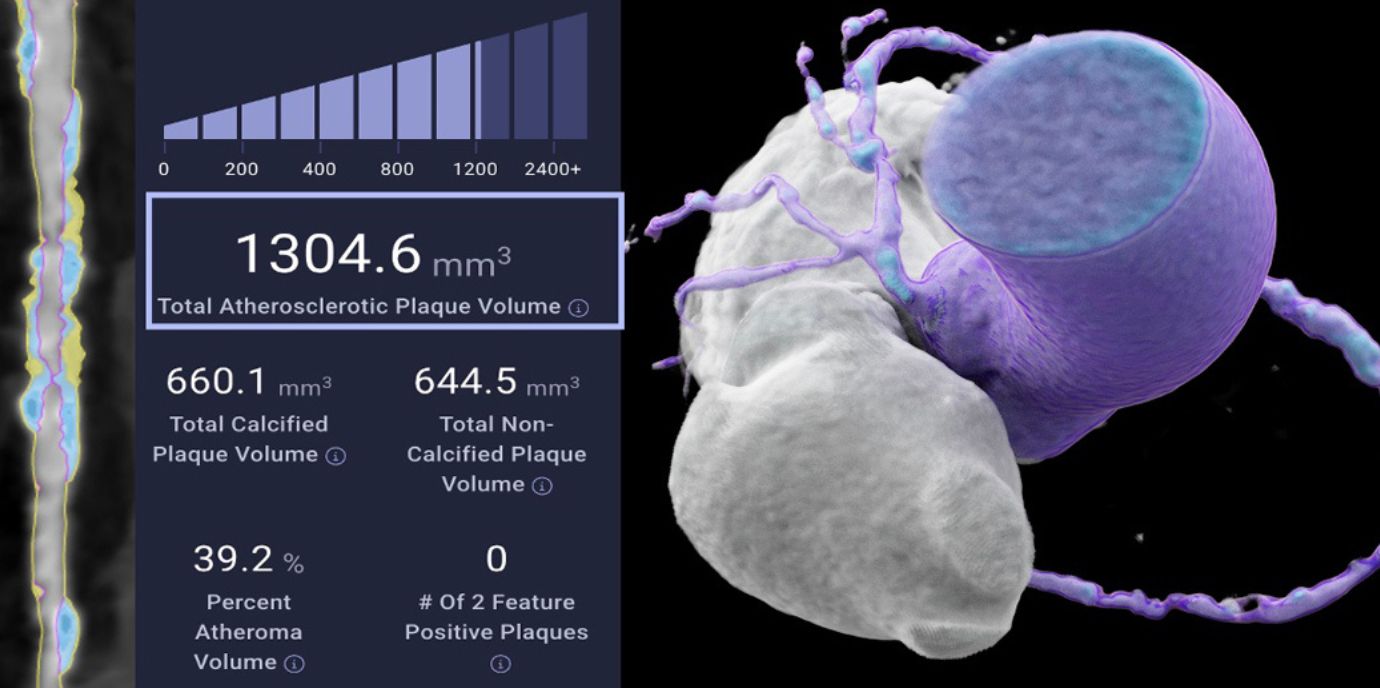

In der Studie wurden unterschiedliche Atherosklerosekomponenten (nicht-kalzifizierter Plaque, Kalkplaque und Hochrisikoplaque, sowie das prozentuale Atheromvolumen) mittels AI-QCT, sowie das Gesamtplaquevolumen vermessen. Es zeigte sich eine deutlich höhere Treffsicherheit (bis zu knapp 80 Prozent), wenn traditionelle Risikofaktoren wie Rauchen, Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte, Diabetes, Übergewicht und Bewegungsmangel mit AI-QCT Plaquekomponenten kombiniert werden. „Im Vergleich zu Männern zeigten Frauen bei identem Plaquevolumen ein höheres Risiko für MACE. Interessanterweise stieg ab einem spezifischen nicht-kalzifizierten Plaquevolumen-Anteil das Risiko für Frauen exponentiell, während bei Männern ein kontinuierlicher Anstieg verzeichnet wurde. Dies sollte auch bei Therapieentscheidungen, zum Beispiel bei der Verordnung von Statinen und anderen Maßnahmen zur KHK Prävention, wie Life-Style Interventionen, berücksichtigt werden“, betont Feuchtner.

Die Studie liefert daher wichtige Grundlagen zur zukünftigen klinischen Anwendung der AI-QCT. „Ab welchem Plaquevolumen welche Therapie am effektivsten ist, ist Thema weiterer CONFIRM2 Subanalysen und anderen gegenwärtig laufenden multizentrischen Studien. Nicht-kalzifizierte und Hochrisikoplaques sprechen auf gezielte Therapien wie Lipidsenker hervorragend an. Sie können im Volumen reduziert und stabilisiert werden“, so Feuchtner.

AI quantiative CT („AI-QCT“) verbessert die Risikostratifizierung

Darüber hinaus wurde in diese Studie die in den USA bereits kommerziell verfügbare KI-gesteuerte Plattform zur AI-QCT Plaqueanalyse der Firma Cleerly Inc. anhand von 16 prognostischen Merkmalen eingesetzt. „Diese webbasierte Software quantifiziert innerhalb weniger Minuten einen gesamten dreidimensionalen CT Datensatz hinsichtlich Schweregrad der Koronargefäßstenosen und atherosklerotischem Plaquevolumen und dessen Zusammensetzung. Somit können nicht nur Kalkplaques, sondern auch nicht-kalzifizierte Plaques oder lipidreiche Hochrisikoplaques (HRP) quantifiziert werden. Letztere stellen aufgrund der Plaquerupturgefahr das höchste Risiko für einen Myokardinfarkt dar. In der klinischen Praxis wird derzeit die standardisierte Befundung für die Patientinnen und Patienten mittels visueller und semiquantativer Beurteilung der Koronargefässe durchgeführt. Mittels der KI-gestützten quantitativen koronaren CT-Angiographie (AI-QCT) wäre nun eine viel schnellere und noch präzisere Befundung möglich – einschließlich kardiovaskulärer Risikostratifizierung, welche letztlich in weiterführende Therapieentscheidungen und verstärkte präventive Maßnahmen münde sollte.

Die Ergebnisse dieser Subanalyse konnte Gudrun Feuchtner, deren Forschungsabteilung für kardiovaskulären Computertomographie zu den weltweit führenden Einrichtungen dieser Art zählt und in zahlreichen Multicenter-Studien als Partner fungiert, als Late Breaking Clinical Trial Abstract am American Congress of Cardiology (ACC) 2025 in Chicago präsentieren.

Darüber hinaus ist die Innsbrucker Univ.-Klinik für Radiologie seit Juli 2025 eines von wenigen Zentren in Europa, die über ein neues Photon-Counting-CT verfügt. Mittels neuartiger Detektor-Technologie ist nun eine spektrale Bildgebung und in höchster Auflösung („ultrahigh-resolution“) möglich, um kleinste Strukturen wie koronare Plaques noch genauer zu analysieren. Weiters können auch koronare Stents besser dargestellt werden, und Patientinnen und Patienten profitieren von geringerer Kontrastmitteldosis und Strahlenexposition“, so Feuchtner.

Die im Fachjournal Circulation: Cardiovascular Imaging veröffentlichte Forschungsarbeit wurde von der Kardiovaskulären CT Forschungsgruppe der Univ. Klinik für Radiologie Innsbruck seitens Pietro G. Lacaita, und der Bereichsleitung des MZA CT, Gerlig Widmann (CT Bereichsleiter, Univ.-Klinik für Radiologie), unterstützt.

(19.08.2025, Text: D. Heidegger, Bild: G. Feuchtner)

Links:

AI-Quantitative CT Coronary Plaque Features Associate With a Higher Relative Risk in Women: CONFIRM2 Registry

https://doi.org/10.1161/CIRCIMAGING.125.018235

Schwerpunkt Cardiovascular Imaging